Как изменился подход к цифровизации ритейла

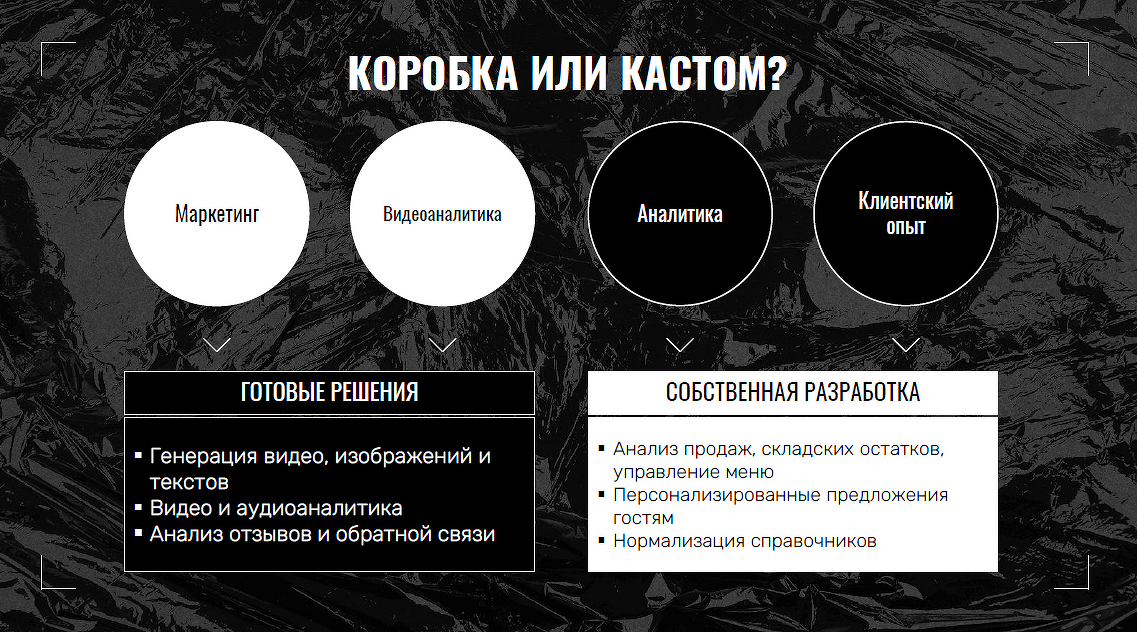

Цифровизацию торговли обсудили 24 июня участники и гости CNews FORUM Кейсы 2025. Если прошлогодняя конференция прошла под флагом инхаус-разработки, то в этом году розница отстаивала право на применение готовых продуктов. Участники секции уверены, что решения для видеоаналитики торговых залов, сбора обратной связи в инфополе, генерации контента гораздо выгоднее покупать, чем тратить ресурсы на разработку и обучение моделей.

Искусственный интеллект — не самоцель

Мода на искусственный интеллект шагает по планете. Розница чутко отслеживает происходящее, чтобы успеть предоставить покупателям самые современные решения. В тоже время, в недрах оптовых складов все еще используются бумажные накладные и продолжается интуитивный заказ товаров.

Управлять персоналом становится всё сложнее — поколение Z требует комфорта, отвлекает на себя ресурсы разработчиков. HR-системы приобретают статус самостоятельного внутреннего продукта

«Ресторан кормит людей, а не разрабатывает интеллектуальные сервисы», — говорит Николай Галкин, директор департамента информационных технологий «Кофемании». Разработкой стоит заниматься только тогда, когда с ее помощью можно эффективно решить бизнес-задачи с минимальными затратами. Если бизнес и клиенты довольны, ИИ можно развивать. Внимательное изучение, кто и как пользуется ИИ-инструментами, помогает избежать хаотичного внедрения.

На прошлогодней осенней конференции эксперты из розницы склонялись к собственной разработке, которая дает возможность дешевле и быстрее пробовать, проверять новые гипотезы, адаптировать сервисы к потребностям бизнеса и меняющейся ситуации на рынке. Николай Галкин не согласен с таким подходом. На рынке есть хорошие продукты, которые даже не требуют доработки: анализ медиа и отзывов, сбор обратной связи, генерация маркетингового контента, видеоаналитика. За полтора месяца в одном из ресторанов «Кофемании» запустили готовое решение для оценки работы персонала в зале, а уже через три месяца его растиражировали на всю сеть.

Где нужна собственная разработка

Собственные разработчики смогли сосредоточиться на задачах, связанных с извлечением, использованием и анализом чувствительных данных, которые копились в компании годами. Это анализ продаж, клиентских предпочтений, объединение разрозненных информационных систем и справочников. Рестораны начали обучать персонал с минимальным отрывом от производства благодаря актуализации базы знаний. Аналитику оживили через возможность задавать системе вопросы простым человеческим языком формата «покажи мне динамику изменения цены на морковку за последние полгода». Упростился процесс принятия решений по изменению цен и ротации блюд.

Сколько посетителей пришло в магазин

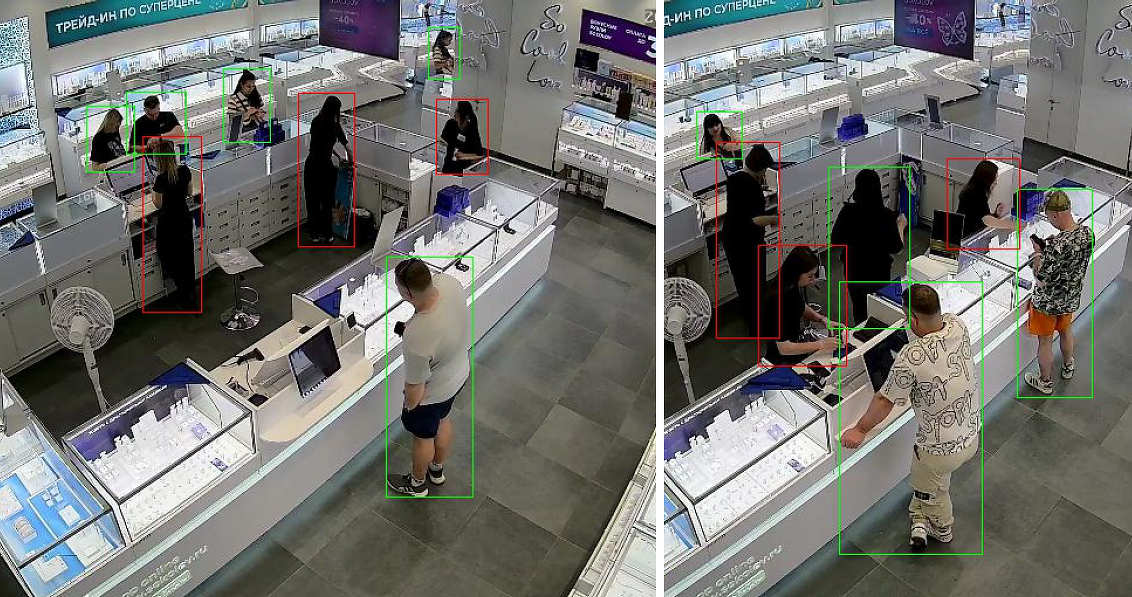

Осенью на CNews FORUM представители ювелирной розницы SOKOLOV уже рассказывали про применение камер в торговых залах и визуальную аналитику. В этот раз заместитель ИТ-директора Дмитрий Дубенецкий подробнее описал цели и процесс в нескольких кейсах.

В первую очередь, искусственный интеллект помогает оптимизировать графики и работу персонала в магазине. Ключевая задача — понять, сколько времени необходимо для обслуживания покупателя. Если недорогие простые системы просто подсчитывают посетителей, то ювелирный бренд интересовало количество входящих в магазин «кошельков». Если в зал зашла семья, для бизнеса это один покупатель, а не два или три, поэтому имеет смысл объединять пришедших вместе в группу и учитывать как один кошелек.

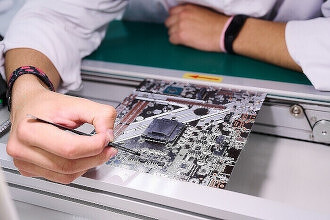

Выделение продавцов и покупателей с помощью нейросети в рознице

В перспективе планируется обрабатывать данные в облаке. Но пока в магазине собственное дорогостоящее решение — мощный локальный компьютер и несколько камер, чтобы анализировать ситуацию с разных ракурсов. Для идентификации покупателей не используется биометрия — система оценивает только силуэты. Дополнительную информацию дает использование карты магазина. Точность определения покупателей и продавцов — около 75%. Пока каждый месяц из одних магазинов в другие перемещается «флот» из 10 таких систем. Качественное управление взаимодействием персонала с посетителями увеличивает продажи, повышается лояльность покупателей. SOKOLOV также применяет нейросети для анализа выкладки. Оборот сети в 2024 году вырос на 34%.

Зумеры решают всё

Необычную тему затронул ИТ-директор группы компаний ITMS Игорь Кривошеев. «Сейчас много разговоров про теорию поколений, ненадежность молодежи и ее якобы непригодность для трудовых подвигов", — говорит он. Однако эту задачу придется решать. И помочь в этом могут цифровизация и искусственный интеллект.

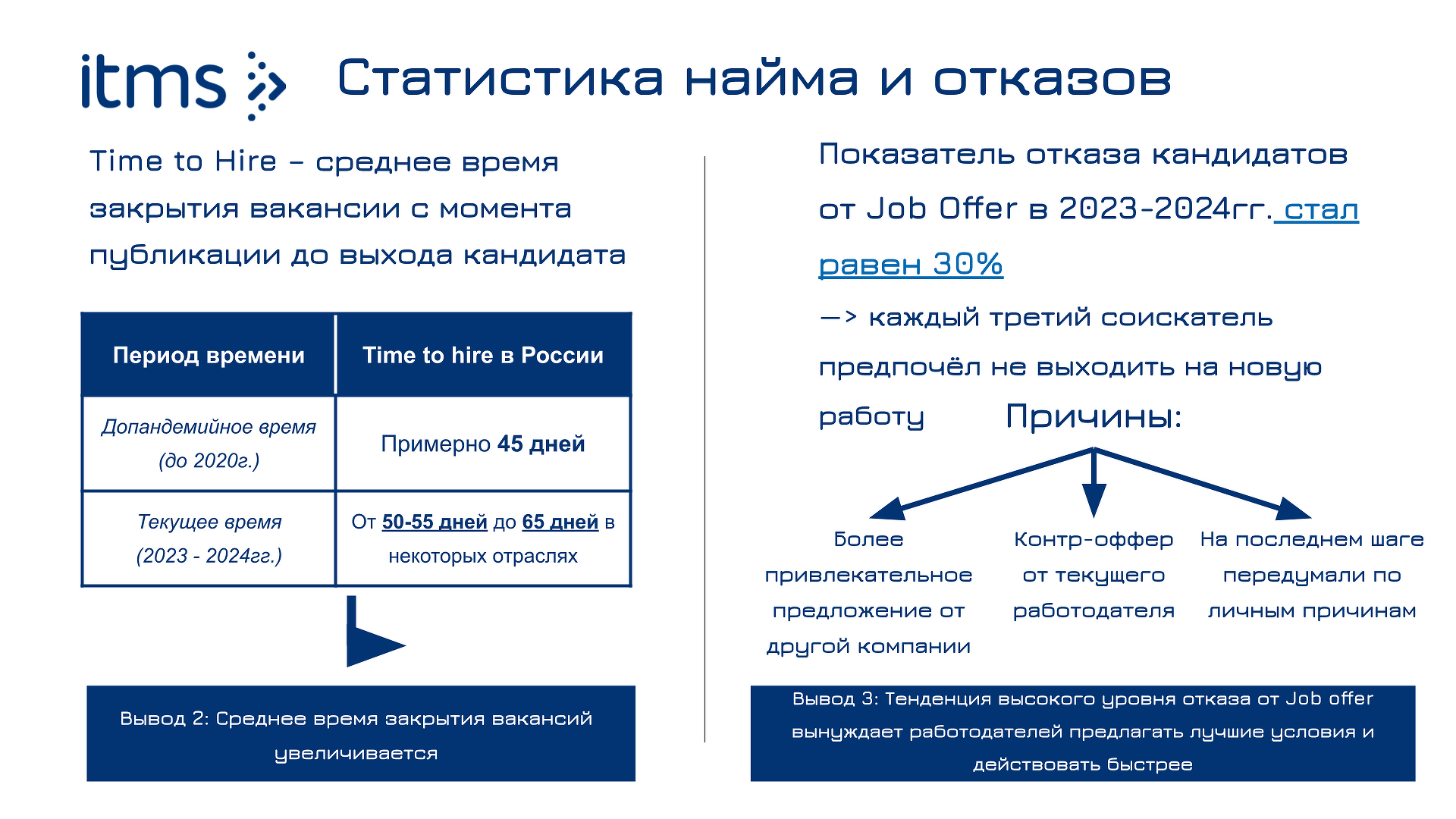

Статистика найма и отказов

По данным, которые приводит ITMS, до пандемии время закрытия вакансии составляло порядка 45 дней, к 2025-му году этот показатель в некоторых отраслях увеличился до 65 дней. Пройдя все собеседования, от готового офера отказывается каждый третий соискатель.

Что можно сделать с точки зрения ИТ? Максимально удобную онлайн-среду, не требующие обучения интерфейсы, мессенджеры вместо почты, естественный язык вместо сложных BI-отчетов, геймификацию, интерактивные курсы и автоматизированный онбординг, прозрачность информации и персонализацию взаимодействия с помощью ИИ. Кроме того, желательно обеспечить доступ ко всем этим ресурсам из любой точки мира.

Конечно, не всё можно реализовать сразу. Но если стремиться к этим ценностям, прокачивая свои HR-навыки, можно добиться сокращения текучки кадров. Внедрить необходимые ИТ-инструменты, по оценке Игоря Кривошеева, можно за один год. «Вы гарантированно получите позитивные отклики не только от зумеров, но и от других поколений сотрудников, сэкономите время менеджеров, сократите затраты на найм и адаптацию персонала», — говорит Игорь Кривошеев.

Цифровизация в управлении запасами

Евгений Гаврилов, заместитель генерального директора по информационному развитию поставщика спецтехники «Лонмади», рассказал, как в условиях санкций компания перешла на новую схему работы. Кризис преодолевали с помощью оптимизации складов. В основу легла теория ограничений (TOC) в управлении запасами, которой пришлось обучить сотрудников.

С уходом иностранного поставщика в 2022 году у компании образовался дефицит критичных запчастей, простаивала клиентская техника, а объемы продаж снижались. Одновременно образовался избыток неликвидов, в котором был заморожен капитал, финансовая служба не одобряла расходы на важные запасы. Ручное прогнозирование приводило к ошибкам.

Принятые меры позволили сократить складскую номенклатуру с 35000 до 1000 наименований. С полугодовых закупок компания перешла на ежемесячные. Дефицит критичных запчастей снизился на 90%, на 15% сократились излишки, повысилась оборачиваемость запасов.

Аналогичная задача стояла перед производителем препаратов для защиты растений «Шанс». ИТ-директор Сергей Шаров акцентировал внимание на сезонности. Производство не прекращается круглый год, а пик продаж приходится на весну и лето. Ручные процедуры с бумажным документооборотом необходимо было упразднить и перевести на современный учет и прогнозирование.

Система управления складами была создана практически с нуля. Нужен был функционал по оптимальному хранению товара, его подбору и перемещению. Разработали интеллектуального помощника транспортной логистики с использованием картографии OSM, реализовали интеграции со складами партнеров. Важным моментом стало вовлечение и обучение сотрудников склада.

В результате удалось на 15% оптимизировать используемые площади, на 40% увеличить скорость и качество подбора товаров. Самым эффективном стало внедрение контрольных процедур и проверок с помощью терминалов сбора данных. Уменьшились финансовые потери, количество сотрудников, выполняющих складские операции, сократилось вдвое. В перспективе компания собирается строить роботизированный логистический центр со стеллажным хранением вместо напольного и внедрять RFID метки.

BI-импортозамещение

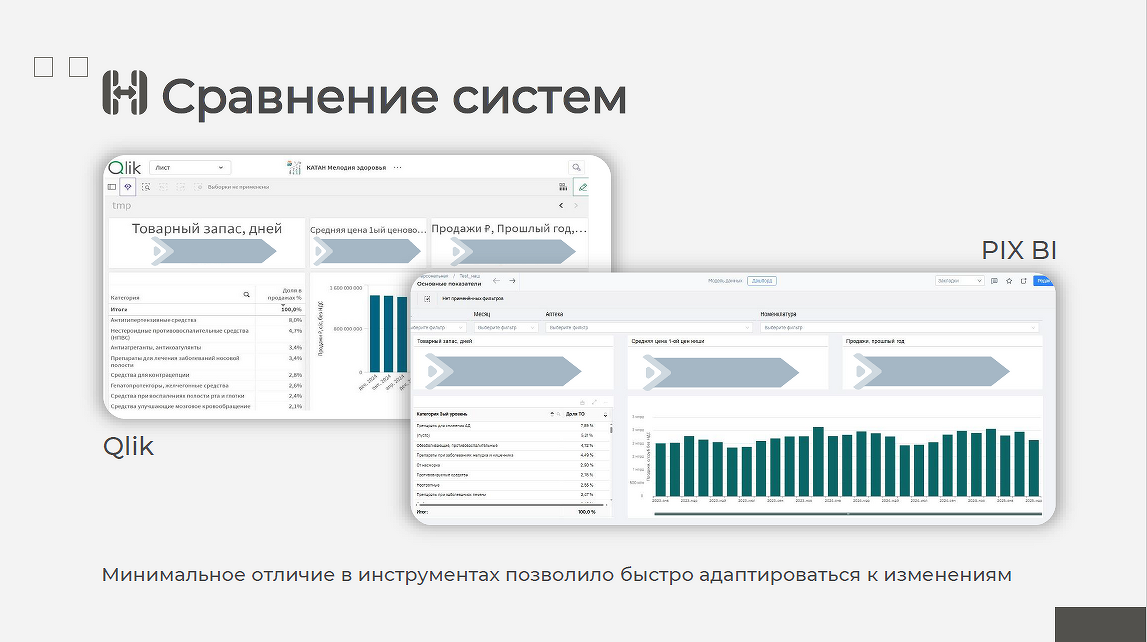

Федеральная аптечная сеть «Мелодия здоровья» вынуждена была перейти на российскую BI-систему из-за ухода с рынка западного вендора. Купить лицензии не представлялось возможным, доступ в любой момент могли заблокировать. Нужен был аналог с сохранением функциональности и низкими затратами на переход, рассказал директор по ИТ и электронной коммерции сети Дмитрий Ким.

Основная цель — мигрировать быстро. А для этого необходимо сократить время адаптации сотрудников к новому решению. Компания выбрала продукт с максимально похожим интерфейсом. В результате некоторые сотрудники даже не поняли, что система была заменена — они заходили и продолжали работать. Решение функционирует чуть медленнее, но в целом вопросов не вызывает. В ходе внедрения были объединены некоторые инструменты, в результате сократилось количество программ для вывода отчетов. Процесс миграции занял около трех месяцев.

Минимизация отличия интерфейсов при переходе на новую BI-систему

Дмитрий Ким считает, что на нашем рынке достаточный выбор BI-инструментов. Но чтобы выбрать систему, недостаточно изучить ее функционал, нужно понимать особенности внедрения и то, насколько безболезненным будет переход на нее для сотрудников и ИТ-специалистов.

CNews FORUM Кейсы 2025 посетили более 1200 человек. Было представлено более 100 экспертных докладов. Гости форума получили возможность ознакомиться с продуктами российских разработчиков более чем на 40 стендах.

Поделиться

Поделиться