Ирина Окладникова, первый замминистра финансов РФ на CNews FORUM: Нецелевого расходования бюджетных средств стало меньше благодаря цифровизации

Уже много лет в авангарде цифровизации госуправления в России находится финансовый блок под руководством Министерства финансов. Широчайший охват и инновационность систем, которые создаются в этом направлении, позволяют говорить о них как о лидирующих решениях в мировом масштабе. Наша страна может, безусловно, гордиться уровнем цифровизации ФНС, Казначейства и процессов бюджетирования. О новых задачах, применении искусственного интеллекта при формировании федерального бюджета, платежах из госказны в цифровых рублях на CNews FORUM рассказала первый заместитель министра финансов РФ Ирина Окладникова.

«Любую оптимизацию и экономию Минфин начинает с себя»

CNews: Расскажите, пожалуйста, какими вы видите основные этапы цифровизации финансово-бюджетной сферы в нашей стране: где мы были, где находимся сейчас, и куда движемся?

Ирина Окладникова: В работе по цифровизации финансово-бюджетной сферы мы продвигаемся гораздо быстрее, чем другие страны. Но впереди много работы. Попробую ее кратко охарактеризовать.

И Минфин, и Федеральная налоговая служба, и Федеральная таможенная служба, и Федеральное казначейство, и все подведомственные министерству учреждения — серьезно начали процесс цифровизации примерно 15 лет назад. В 2010 году мы задумались о том, что у нас много бумажного документооборота. А он, как и любая человеческая работа, которая выполняется руками большого количества людей, предполагает вероятность ошибок, неточностей, трату дополнительного времени.

Работа по цифровизации в Минфине началась в 2012 году с запуска «Электронного бюджета». Параллельно с Минфином цифровизацию своих действий начали Федеральная налоговая служба, Федеральное казначейство.

Работа шла активно все эти годы, были созданы с нуля и доработаны почти все государственные информационные системы «Большого Минфина»: «Электронный бюджет», система контроля за оборотом драгметаллов, все системы Федерального казначейства, системы по закупкам, торгам, по работе с федеральным государственным имуществом.

В итоге, удалось практически избавиться от бумажного документооборота. Все взаимодействие сегодня осуществляется в электронном формате. Это сильно упростило и ускорило наши действия, исключило огромное количество ошибок, связанных с человеческим фактором, повысило прозрачность и эффективность работы. Будем продолжать двигаться в этом направлении.

CNews: Президент РФ Владимир Путин поставил задачу к 2030 г. сформировать цифровые платформы во всех отраслях экономики. Станет ли одна из ваших крупнейших информационных систем — ГИС «Электронный бюджет» — частью новой более масштабной платформы?

Ирина Окладникова: Мы уже создали большую платформу. «Электронный бюджет» — это все-таки совокупность систем. Он связан с системами ФНС и Казначейства, с системой закупок и другими.

Все они развиваются синхронно, и их эффективность заключается именно во взаимодействии друг с другом. Наша задача — их развивать и дальше.

CNews: Насколько эти задачи по развитию коррелируют с динамикой ИТ-бюджета Минфина? Позволяет ли она сохранять необходимый темп цифровизации ведомства?

Ирина Окладникова: Оптимизация расходов касается всех ведомств, Минфина в первую очередь. Любую оптимизацию, как и любые подходы к экономии, мы начинаем с себя.

Если говорить о расходах на цифровизацию, они растут у всех. Другой вопрос — ограниченность ресурсов. Мы оцениваем задачи, исходя из их важности и необходимости на текущий момент. Какие-то переносим на следующие периоды. Но не отказываемся от них, а просто расставляем приоритеты.

Поэтому динамика положительная. Как и у всех ведомств, большая часть расходов федерального бюджета идет на внутриведомственную и межведомственную цифровизацию, развитие сервисов госуслуг и т.д. Но все это, конечно, делается через призму приоритетов.

«Для нас цифровизация — это скорость, исключение ошибок, повышение точности прогнозирования»

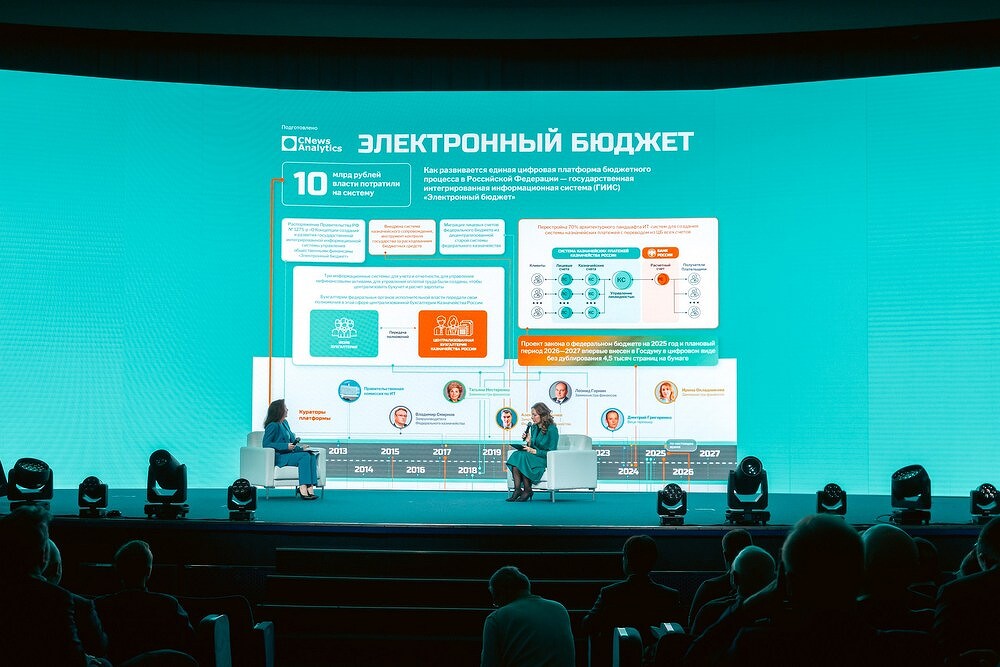

CNews: Журналисты CNews в этом году подготовили и опубликовали подробную инфографику о системе «Электронный бюджет». Как мы подсчитали, на ее создание с 2014 года было потрачено около 10 млрд руб., в 2025–2027 гг. на нее будет потрачено еще свыше 3 млрд рублей. Расскажите, пожалуйста, каких эффектов удалось достичь при помощи системы с точки зрения прозрачности целевого расходования бюджетных средств?

Ирина Окладникова: Считаю, что все затраты на «Электронный бюджет» окупились для государства, причем в несколько раз и давно.

Что такое цифровизация? Для нас — это скорость, исключение ошибок, повышение точности прогнозирования. Если говорим о доходах, цифровизация – это повышение точности расходования средств и их эффективности, снижение объемов нецелевого расходования, увязка с показателями – когда видно, что ресурсы соответствуют показателям, или, например, показатели «ушли» вперед, а ресурсы «не догоняют».

CNews: Вы сказали, что снизились объемы нецелевого использования благодаря этой системе. А есть ли оценки, насколько?

Ирина Окладникова: Оценки можно увидеть из заключения Счетной палаты. Если сравнить количество замечаний по итогам исполнения федерального бюджета 10 лет назад и сейчас, это несравнимые показатели. Да, есть нарушения, неточности, ошибки, но такого объема нецелевого расходования средств нет.

Сейчас мы ведем работу со Счетной палатой по усилению цифровой интеграции наших систем. Считаем, что все это только во благо для повышения эффективности расходования средств налогоплательщиков.

CNews: Часть регионов при работе со своими бюджетами пользуется сервисами системы «Электронный бюджет», часть — работает с системами собственной разработки. Каково соотношение и с чем вы связываете такое распределение?

Ирина Окладникова: 68 регионов пользуются нашей системой, а 17 имеют свои собственные, которые начали создавать достаточно давно. Не было никакого смысла заставлять их прекращать развитие своих систем, они адаптированы под региональные особенности, в них тоже вложены такие же бюджетные средства.

Поэтому сейчас мы занимаемся синхронизацией, чтобы информация была стандартизирована, региональная интегрировалась в федеральную, федеральная — в региональную. В общем, упрощаем взаимодействие.

Причем в законодательстве до текущего года не было такого понятия, как информационное взаимодействие в сфере финансов. В весеннюю сессию парламент одобрил проект федерального закона, который уже подписан Президентом. Документ обозначил, что такое «Электронный бюджет», в чем его задачи и как он взаимодействует с региональными и муниципальными системами.

Сейчас все это урегулировано на законодательном уровне, приняты все подзаконные акты. В этой части мы полностью идем в ногу со временем и развиваемся вместе с регионами.

CNews: Какие задачи стоят сейчас перед вами в области импортозамещения? Что сделано, что осталось сделать, с какими сложностями сталкиваетесь?

Ирина Окладникова: Развивать систему — это одна работа, а импортозамещать ее — другая. И она не менее важная и сложная.

У Минфина тоже есть планы по импортозамещению, и мы сильно продвинулись вперед. Как только такая задача была поставлена, сразу же приступили к ее исполнению. Есть большой план импортозамещения всех наших систем до 2030 года.

Поэтапно замещаем модули, отдельные компоненты, оборудование — и все это делаем уже на базе новой доработанной платформы «Электронный бюджет 2.0». Она полностью импортозамещенная, и постепенно наши модули будем на нее «пересаживать», они будут полностью соответствовать требованиям.

CNews: Одной из болевых точек для многих финансистов было импортозамещение Oracle. Удалось ли вам полностью отказаться от решений этого вендора?

Ирина Окладникова: Мы это сделали еще в 2018 году, нам было легче. Полностью импортозаместились и больше на Oracle не работаем.

CNews: Какое место отводится платформе «Гостех» в развитии информационных систем Минфина?

Ирина Окладникова: Мы взаимодействуем с «Гостехом». Развиваемся синхронно, исходя из технических требований.

Сам «Электронный бюджет» не является его частью, он слишком большой. Наши системы занимают очень много места. Но мы полностью интегрированы с «Гостехом», готовы к взаимодействию и по мере роста необходимости обмена данными будем с этой системой работать.

«ИИ-агент тратит на рассмотрение бюджетных заявок чуть больше минуты»

CNews: С 2024 г. Минфин реализует пилотный проект по применению искусственного интеллекта в бюджетном процессе. Какие результаты показывает сейчас внедрение ИИ с точки зрения прозрачности, удается ли выявлять несоответствия? Какого характера? Дает ли это экономический эффект? Окупает ли он внедрение ИИ?

Ирина Окладникова: Да, это, действительно, интересный вопрос. Когда министр финансов Антон Силуанов (он «болеет» этой темой, внедрение ИИ очень важно для него) поставил передо мной эту задачу два года назад, мы с коллегами сомневались, ведь Минфин, деньги, закрытая информация, особенности взаимодействия… Сначала никто, кроме руководителя, не верил, что это возможно.

Но начали активно взаимодействовать с лидерами в этой сфере – «Яндексом», «Сбером». Результаты достаточно позитивные.

В прошлом году мы протестировали агента, который вместо сотрудника Минфина принимает запрос от заявителя на получение бюджетных средств и анализирует его на предмет соответствия госпрограммам и нацпроектам. В заявке нужно все правильно встроить в соответствии с большой структурой распределения бюджетных ресурсов и согласно целям, задачам и результатам.

Раньше сотрудник Минфина, даже достаточно квалифицированный, делал это за 3–4 часа. В пиковые нагрузки, когда идет активное формирование или изменение федерального бюджета, в день приходит по 400–450 таких заявок. То есть если умножить на количество часов, на это уходило до недели. Все это время федеральные органы ждали, что же будет, одобрят ли их заявку. Сейчас агент тратит на этот процесс чуть больше минуты, а сотрудник просто проверяет.

Позитивный отклик сотрудника на работу агента по итогам прошлого года был 84%. В этом году мы расширили задачу для агента. Сейчас закончим бюджетный процесс и подведем итоги. Уверена, что показатель будет не ниже.

Еще есть большая задача по оценке через агента заявок на дополнительную потребность, обоснование бюджетных ассигнований в части закупок, то есть стандартных расходов на содержание госорганов, их закупок, стандартных субсидий. В этом направлении сейчас выстраиваем алгоритмы. Активно помогает «Сбер». Думаю, запустим этот проект уже при формировании бюджета следующего года. Агент будет помогать не только с классификацией кодов заявок, но и с заявками на дополнительную потребность.

Параллельно мы провели большую работу с «Яндексом» и научили (ИИ — прим. ред.) проводить оценку прогноза доходов. Протестировали на поступлениях НДС и в части неналоговых платежей. Попадание — 1,5%, это расхождение между оценкой наших специалистов, которые занимаются этим много лет, и оценкой системы. Это классный результат, мы будем расширять эту практику и на другие виды доходов.

CNews: Допускаете ли вы в перспективе возможность выполнения каких-то задач полностью искусственным интеллектом?

Ирина Окладникова: Наверное, какие-то рутинные операции, которые не могут негативно повлиять на сами процессы финансирования можно передать. Для этого нам нужно сначала завершить работу с нашими базами данных, алгоритмами и оставить небольшой фильтр-контроль со стороны сотрудников.

Но операции, которые связаны с аналитикой, прогнозированием, — конечно, нет. ИИ – это скорее помощь, «второе мнение», которое может подтверждать или не подтверждать оценку наших сотрудников. Потому что очень много факторов, которые невозможно заложить в алгоритмы, они меняются ежеминутно, ежечасно, ежедневно, это очень сложно внедрить в саму систему.

CNews: Можете ли привести примеры сценариев для расширения применения искусственного интеллекта при формировании федерального бюджета, в частности, возможно ли моделирование последствий изменения налогообложения, проектирование стратегий, прогнозирование рисков, «черных лебедей»?

Ирина Окладникова: Думаю, мы пройдем все этапы, попробуем провести риски через искусственный интеллект, посмотрим, как оценка алгоритма будет отличаться от оценки сотрудника. Кажется, что мы можем найти много интересного для себя. Есть человеческий фактор, мы все люди, где-то торопимся, ошибаемся, интересно знать второе мнение.

Но, честно говоря, не ожидаю каких-то «черных лебедей». Но посмотрим.

CNews: Какие риски применения ИИ в бюджетном процессе вы видите?

Ирина Окладникова: Риск один — это информация, ее открытость. Минфин – объект критической информационной инфраструктуры и поэтому мы соблюдаем все требования, которые разрабатывает регулятор в этой части.

Основной стопор в развитии и активном внедрении искусственного интеллекта — это закрытость наших систем. Поэтому при разработке новой платформы мы погружаем элементы ИИ в само ядро — это уже не внешний ИИ-агент, не внешняя информация, а именно работа внутри системы.

Процесс пойдет чуть быстрее, но все равно ограничения будут оставаться. У нас большая часть закрытых статей бюджета, в которые, конечно, не запустим искусственный интеллект.

В открытой части — да, можем тестировать, развиваться. Тем не менее, какие-то элементы ограничения доступа будут.

CNews: Испытывает ли Минфин сложности с необходимой вычислительной инфраструктурой для обработки ИИ-вычислений?

Ирина Окладникова: Пока не испытываем. Потенциально они могут появиться с расширением использования ИИ, но сейчас мы таких рисков не видим.

CNews: Помогает ли ИИ сегодня в контроле исполнения нацпроектов, расходования бюджетных средств?

Ирина Окладникова: Да, ИИ активно применяется. Мне кажется, все уже видели наши дашборды для Правительства и регионов. Это как раз агрегация и анализ всех данных, огромного массива информации «Электронного бюджета», который проходит фильтр системы.

Система «ГАС Управление» выводит на мониторы руководителей все риски для принятия управленческих решений. В системе активно используется искусственный интеллект. Мы также используем искусственный интеллект в системе закупок, для анализа платежей, например. Федеральное казначейство тоже здесь двигается вперед.

Развитие таких дашбордов должно приводить к повышению эффективности управленческих решений — это быстрота реакции наших руководителей. Если раньше для принятия решений мы, как Минфин, должны были передать информацию о рисках и планах, или сами федеральные органы должны были честно признаться о возможных проблемах, теперь в этом никакой необходимости нет.

Всё — на дашбордах, все контрольные точки, риски, факторы, которые повлияли на недостижение целей или риски недостижения. Развитие систем управленческого контроля — большая задача для нас.

«Льгота по НДС для разработчиков ПО остается бессрочной»

CNews: Помимо других направлений вы также курируете выработку госполитики бюджетного обеспечения в сфере связи и информационных технологий. Правительство начало поэтапную отмену ранее введенных налоговых льгот для ИТ-компаний. Ставка страховых взносов увеличивается с 2026 года, но пока остается льготной. Отмену льготы по НДС для разработчиков ПО решили отложить — по вашим оценкам, на какой срок?

Ирина Окладникова: Наша задача как Минфина — это дополнительные доходы. И любые льготы всегда вызывают вопросы, особенно, введенные много лет назад.

В налоговом пакете много новых предложений. Самый активный отклик был именно по поводу НДС для российского ПО. ИТ-отрасль консолидировалась, доходчиво и правильно показала нам реальные последствия для финансовых результатов самих компаний. Отрасль очень активно развивается, мы это тоже видим. Но те финансовые результаты, которые возможны в случае отмены такой льготы, заставили нас передумать.

Поэтому действительно, в поправках, которые одобрены Государственной Думой во втором чтении, отказались от этой идеи, льгота остается.

«Цифровой рубль должен обеспечить стопроцентный контроль за распределением бюджетных средств»

CNews: В завершение хочется затронуть такую тему. С 1 октября 2025 года часть расходов федерального бюджета можно оплачивать в цифровых рублях. В сентябре этого года Федеральное казначейство выплатило первую зарплату в цифровых рублях. Расскажите, пожалуйста, о первых шагах новой инновационной валюты: в каких сферах применяется, с какими сложностями приходится сталкиваться, как они решаются?

Ирина Окладникова: Цифровой рубль должен обеспечить полную прозрачность и стопроцентный контроль за распределением бюджетных средств. На то он и цифровой, чтобы все наши шаги были видны и понятны. Мы действительно протестировали его на разных видах расходов — от заработной платы до капитальных вложений. Эксперимент успешный.

Вся нормативная база для его внедрения есть, поэтому осталось только масштабировать. Никаких ограничений в части применения такого вида платежей не осталось.

CNews: Когда бизнес и граждане ощутят на себе первые эффекты внедрения цифровой валюты?

Ирина Окладникова: Пока всем очень интересно. Помимо бюджета и цифровизации я курирую в Минфине отрасли экономики, и для меня было удивительно, что отраслевые получатели мер господдержки изъявили желание в нем участвовать, реально войти в этот эксперимент.

Это было странно, потому что казалось, что все наоборот пытаются выйти из-под контроля, увести деньги на банковские счета, ведь это связано с доходностью размещения средств. У нас была многолетняя борьба за консолидацию всех ресурсов в Федеральном казначействе, и все равно каждый год от разных отраслей были обращения: «выпустите нас из Федерального казначейства», «дайте нам возможность свободно расходовать средства, это будет дешевле, лучше, полезнее».

А здесь пошла обратная ситуация, все хотят попробовать. Заинтересовались многие получатели субсидий.

Думаю, активно начнем внедрять цифровой рубль уже в следующем году, именно по желанию самих получателей бюджетных средств. Уже не говорю об интересе федеральных органов, для них это простота, прозрачность и снижение рисков тех самых нарушений, которые могли бы быть при использовании других видов платежей.

Поделиться

Поделиться