Вычисления на волне: в МФТИ разработали основу для сверхбыстрых оптических компьютеров

Ученые МФТИ перенесли знаменитый эксперимент Юнга с двумя щелями из видимого в микроволновой диапазон и создали уникальную платформу, где картиной интерференции можно управлять с большой точностью. Это открывает путь к созданию оптических компьютеров, способных за доли секунды решать сложные задачи — от моделирования сейсмических волн до оптимизации антенн. Результаты исследования опубликованы в журнале Sensors & Transducers. Об этом CNews сообщили представители МФТИ.

Классический опыт Юнга, который демонстрируют школьникам при изучении интерференции света, наглядно показывает его волновую природу. Когда волны одной частоты проходит через две узкие щели, они начинают взаимно усиливать или гасить друг друга, рисуя на экране картину из темных и светлых полос.

Сегодня ученые пытаются использовать это свойство, чтобы создать более мощные и быстрые оптические компьютеры. Внутри них вычисления происходят не за счет движения электронов, а благодаря управляемой интерференции волн.

Чтобы воспроизводить и менять интерференционную картину в видимом свете, необходимо сложное и чувствительное оборудование. Размер щелей и точность изготовления щелей для установки должен быть доли или единицы микрометров. Это существенно усложняет технически, требует гораздо больше времени и сильно повышает стоимость экспериментов.

Перенести его в более доступную среду помогла хитрая идея ученых МФТИ: использовать вместо видимых волн — микроволновые. Поскольку длина микроволн измеряется миллиметрами и сантиметрами, все элементы установки для опыта — щели, экраны, детекторы — становятся макроскопическими и удобными для управления.

«В лаборатории мы не только смогли точно воспроизвести интерференционную картину с двумя и тремя щелями в микроволновом диапазоне, но и доказали: управлять ей можно теми же методами, что и в квантовой механике. Например, вносить фазовые задержки с помощью диэлектрических пластин или менять поляризацию волн. Теперь изучать и имитировать поведение квантовых систем намного проще», — сказал Дмитрий Ципенюк, доцент кафедры общей физики МФТИ.

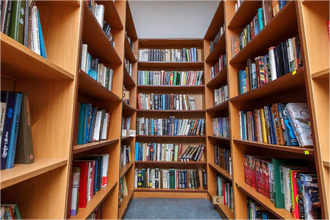

Набор для опыта с щелями шириной от трех до 10 мм, с помощью которых можно воспроизводить картину интерференции в микроволновом диапазоне.

Чтобы подтвердить, что наблюдаемая интерференционная картина точно соответствует теоретическим предсказаниям, ученые создали модель на основе PyMeep FDTD – точную цифровую копию установки. С ее помощью удалось не только подтвердить результаты, но и спрогнозировать, как изменится картина, если подкрутить параметры.

«Мы считаем, что описание отклонения света или микроволнового излучения вправо или влево после одной щели можно описать той же математикой, что и кубит. Например, если правая часть приемной системы микроволнового излучения займёт 30%, а левая часть займет 70%, то мы получим кубит с распределением вероятностей 30/70. Способ построения настоящей логической системы на основе данного подхода будет областью наших будущих исследований на основе наборов отдельных щелей (преобразователей) в микроволновом или видимом диапазонах», — сказал доцент кафедры общей физики МФТИ Валерий Слободянин.

Случайное рассеяние фотонов на одиночной щели вправо и влево от центра описывается теми же математическими формулами что и кубит, который находится в суперпозиции двух состояний из двух уровней и переходит в определённое состояние только после проведения измерения.

На основе данных этой модели ученые планируют обучить нейросеть и создать первые прототипы аналоговых оптических процессоров. В перспективе такие устройства смогут быстро решать задачи, где нужно смоделировать волновые и колебательные процессы.

«Например, если вам нужно быстро рассчитать резонансные частоты нового моста, как распространяются сейсмические волны во время землетрясения или оптимизировать форму какой-нибудь антенны, на цифровых компьютерах вы будете делать это несколько дней. Аналоговый оптический симулятор, настроенный на нужные параметры, выдаст результат за доли секунды. Ему не надо отдельно просчитывать шаг за шагом – он сам физически может воспроизвести это волновое явление», — сказал Константин Севастьянов, один из авторов работы, студент третьего курса бакалавриата МФТИ.

Поделиться

Поделиться